Что влияет на климат? Побеседовали с профессором Анатолием Погореловым

В Кубанском государственном университете подходит к завершению XI Ежегодный молодежный фестиваль в области устойчивого развития «ВузЭкоФест». В этом году его тема была посвящена адаптации к последствиям изменения климата. В течение трех недель студенты разных факультетов и институтов вместе с преподавателями и пригашенными экспертами обсуждали глобальные экологические проблемы, влекущие за собой непоправимые последствия для климата, участвовали в мастер-классах по вторичному использованию материалов и экологических акциях, направленных на сохранение нашей природы, и многое другое.

О том, какие проекты выполняет Кубанский госуниверситет по изучению климата, узнали у профессора кафедры геоинформатики КубГУ, доктора географических наук, профессора Анатолия Погорелова.

МИРОВАЯ КАРТИНА КЛИМАТА

Климат следует рассматривать в разных масштабах. Говоря о климате, обычно подразумевают глобальную климатическую ситуацию – глобальный климат. Существует климат в мезомасштабе – климат отдельно взятых районов или городов. Кроме того, на небольших пространствах, например, в парке или на отдельном горном склоне, создается микроклимат.

Климат формируется под влиянием разных факторов. Глобальный — под влиянием глобальных факторов: положения Земли по отношению к Солнцу или изменения контуров континентов и океанов. Циклические изменения положения Земли в течение многих тысячелетий приводят к смене климатических эпох. Климат города формируется под влиянием местных факторов, прежде всего, изменения характера земной поверхности: на месте леса или степи образовалась плотная застройка.

В целом климат подвержен циклическим закономерным изменениям. Их продолжительность – десятки тысячелетий. За последний миллион лет глобальная климатическая ситуация менялась несколько раз: было четыре ледниковых периода, которые имели продолжительность порядка 200 тысяч лет. Последнее оледенение закончилось примерно 12 тысяч лет назад. Современная климатическая эпоха – межледниковая. На смену ей снова придет ледниковый период, но это будет происходить очень медленно, на протяжении тысячелетий.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА КЛИМАТ?

Глобальный климат в последние 100-120 лет испытывает усиливающееся влияние человеческой деятельности, так называемого техногенного фактора, причем во всех его проявлениях. И не только в виде загрязнения атмосферы. В целом это можно назвать нарушением вещественно-энергетических процессов на разных уровнях и с участием разных геосфер: океана, литосферы, биосферы, атмосферы, криолитосферы (многолетней мерзлоты) и техносферы.

На текущее состояние климата влияет не только изменение газового состава атмосферы – рост концентрации парниковых газов, но и растительный и почвенный покров, мировой океан, участвующие в газообмене – как в поглощении, так и в эмиссии газов.

Сейчас наблюдается необычная для естественных процессов скорость роста температуры в тропосфере, а также увеличение концентрации парниковых газов. Если еще 150 лет назад концентрация СО2 была равна 280 частей на миллион, то сейчас она уже стабильно превышает 400 частей на миллион, то есть увеличилась в 1,5 раза. Эта скорость явно имеет техногенное происхождение.

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КЛИМАТИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

На кафедре геоинформатики КубГУ занимаются различными исследованиями, имеющими отношение к климатической тематике. Работа ведется в двух направлениях. Первое – карбоновая тематика, то есть организация измерений на тестовом «карбоновом полигоне». Второе – это изучение климата города Краснодара.

В рамках первого проекта в сотрудничестве со Всероссийским научно-исследовательским институтом масличных культур мы создаем геоинформационную систему для тестового участка площадью более 3000 гектаров в районе хутора Октябрьский. Эта территория как раз представляет типичные для Краснодарского края агроландшафты.

Работа проводилась в течение последних трех лет. Мы изучали влияние агрофитоценозов на обменные процессы, в том числе на концентрацию парниковых газов, с участием сельскохозяйственных культур, почвы и приземной атмосферы. Почвенно-растительный покров – это сложное образование, которое не только поглощает парниковые газы, но и является их источником. Вместе с этим, каждый вид растительности участвует в этих процессах со своими особенностями.

В ходе исследования проводили наблюдения на полях с различными культурами: пшеницей, соей, льном, рапсом, подсолнечником. Организовали регулярные измерения биомассы, использовали газоанализаторы для сбора данных. Кроме того, обрабатывали спутниковые снимки полей на полигоне. Все это позволило получить значительные объемы информации для каждого опорного поля и каждой фазы вегетации и создать действующую геоинформационную систему полигона.

ИТОГИ ПРОЕКТА

Проект на тестовом полигоне завершен, и, хотя у него пока нет продолжения, мы накопили значительный объем данных. Кафедра геоинформатики разработала информационную систему, включающую специализированные алгоритмы расчетов и обработки пространственных данных, в том числе с использованием дистанционного зондирования и спутниковых снимков.

Эта геоинформационная система предназначена для автоматизированной обработки наземных и дистанционных данных. В системе предусмотрено множество источников информации, включая данные БПЛА и спутников, газоанализаторов, сведения о биомассе и состоянии почвы.

На тестовых участках мы стремились понять механизмы обмена между различными средами с участием атмосферы, чтобы затем экстраполировать полученные результаты на территории со схожими ландшафтами.

АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

Адаптация к изменениям климата должна происходить на фоне постепенного разогревание атмосферы и увеличения повторяемости неблагоприятных и опасных метеорологических явлений. Климатическая система ведет себя непредсказуемо в условиях неравновесия.

Наблюдается увеличение частоты засушливых периодов или, наоборот, сильных осадков в одних и тех же регионах, а также амплитудных колебаний температуры, как это было у нас в крае в последние годы. Например, в январе – аномальное потепление, а в феврале и марте – необычно холодно. Ранее подобные амплитудные изменения не наблюдались с такой частотой. Природные системы обладают некоторым адаптационным ресурсом. Однако если потепление продолжится на протяжении десятилетий (а нам следует именно этого ожидать), это приведет к постепенной перестройке ландшафтов. Природные зоны будут медленно смещаться на север: степная зона может постепенно перемещаться в сторону лесостепей, лесотундра – в тундру. Уже сейчас у нас в крае мы видим результаты потепления – повышение границ природных зон на Кавказе, а в России в Арктике – уменьшение площади морских льдов, и, как следствие, смещение транспортных путей на север.

Такие изменения приводят к множеству последствий как экологического, так экономического характера. Изменения климата и ландшафтов происходят медленно, но необходимо быть к этому готовыми, особенно к увеличению частоты опасных метеоявлений.

ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА КЛИМАТ?

Вряд ли человечество сможет глобально повлиять на состояние атмосферы в ближайшие 20 или 30 лет – это уже необратимо, запущенный механизм имеет высокую инерцию. Тем не менее, необходимо достигать договоренностей по поводу декарбонизации. На практике декарбонизация подразумевает достижение нулевого баланса между выбросами парниковых газов и их поглощением. К этому необходимо стремиться в каждой стране, каждом конкретном регионе и на отдельных производствах, вплоть до отдельной фермы.

Более того, каждый человек имеет свою углеродную историю, углеродный след. В массовом сознании должно укорениться понимание углеродной нейтральности на всех масштабных уровнях.

Необходимы технологии, направленные на снижение эмиссии парниковых газов. Наша нынешняя энергетика в значительной степени основана на сжигании нефти, газа, угля и продуктов их переработки. Необходимо последовательно и взвешенно внедрять альтернативные технологические решения, в том числе природоподобные, которые обеспечат нужный энергетический потенциал и глобальные углеродные циклы без ущерба для экономики и благосостояния людей.

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ

Студенты ИГГТиС, конкретно кафедры геоинформатики, привлекались к наблюдениям на карбоновом тестовом участке, писали и пишут курсовые и дипломные работы. Мы продолжаем обрабатывать этот материал.

Студенты ИГГТиС, конкретно кафедры геоинформатики, привлекались к наблюдениям на карбоновом тестовом участке, писали и пишут курсовые и дипломные работы. Мы продолжаем обрабатывать этот материал.

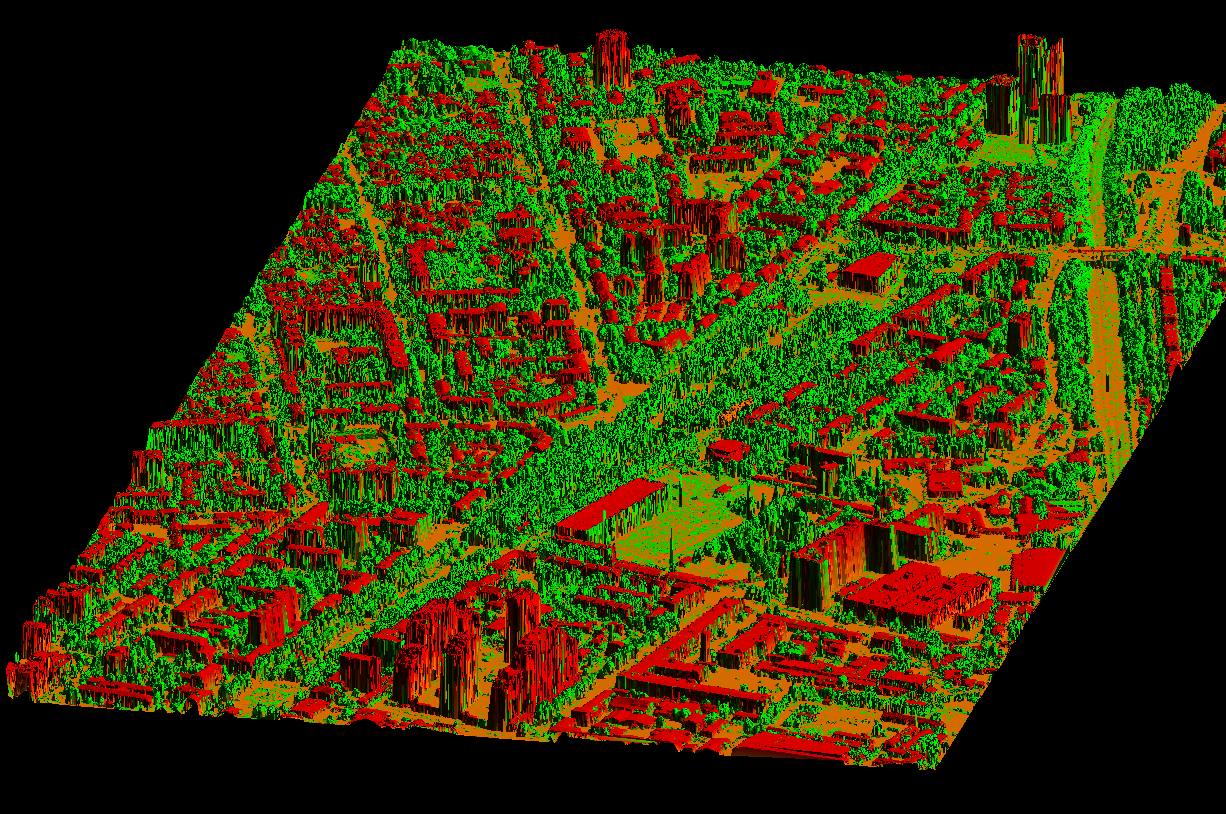

Помимо карбоновой проблематики, наши студенты занимаются вопросами цифрового моделирования города и средообразующих процессов. Среда Краснодара тесно связана с его климатом. Как жители города, мы заинтересованы в том, чтобы климат в городе был комфортным: чтобы не было чрезмерной жары, воздух имел хорошее качество, концентрация вредных веществ была пониженной. А для разработки рекомендаций и выполнения расчетов необходима трехмерная цифровая модель города.

Наши студенты принимают самое деятельное участие в разработке 3D модели Краснодара. Без них эта трудоемкая работа не могла бы быть выполненной в полном объеме. Так, они смогли на основе построенной высокоточной цифровой модели Краснодара и созданной базы данных посчитать количество деревьев в городе (более 4 млн), определить их характеристики. Сейчас ребята продолжают совершенствовать модель Краснодара и работают над ее предметной реализацией, в том числе и в части климатических оценок.

Беседовала Елизавета Тюлина

Медиацентр "ВКУБЕ"